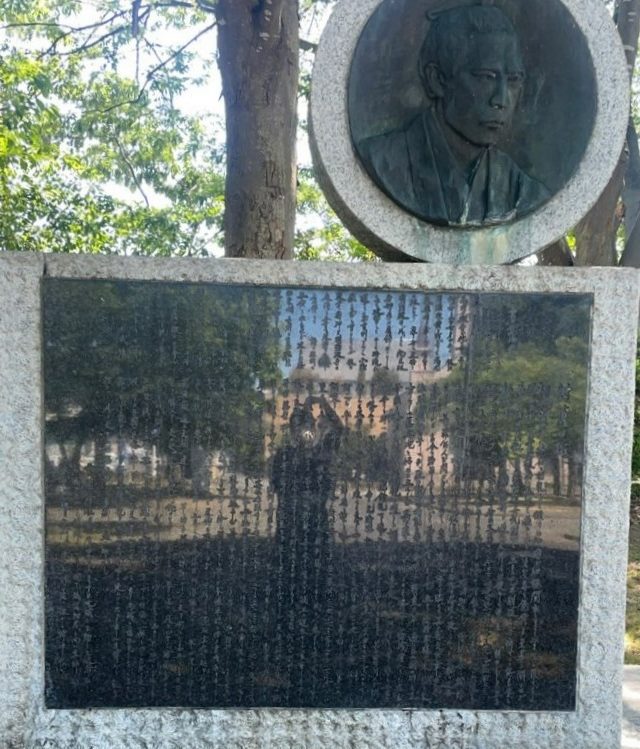

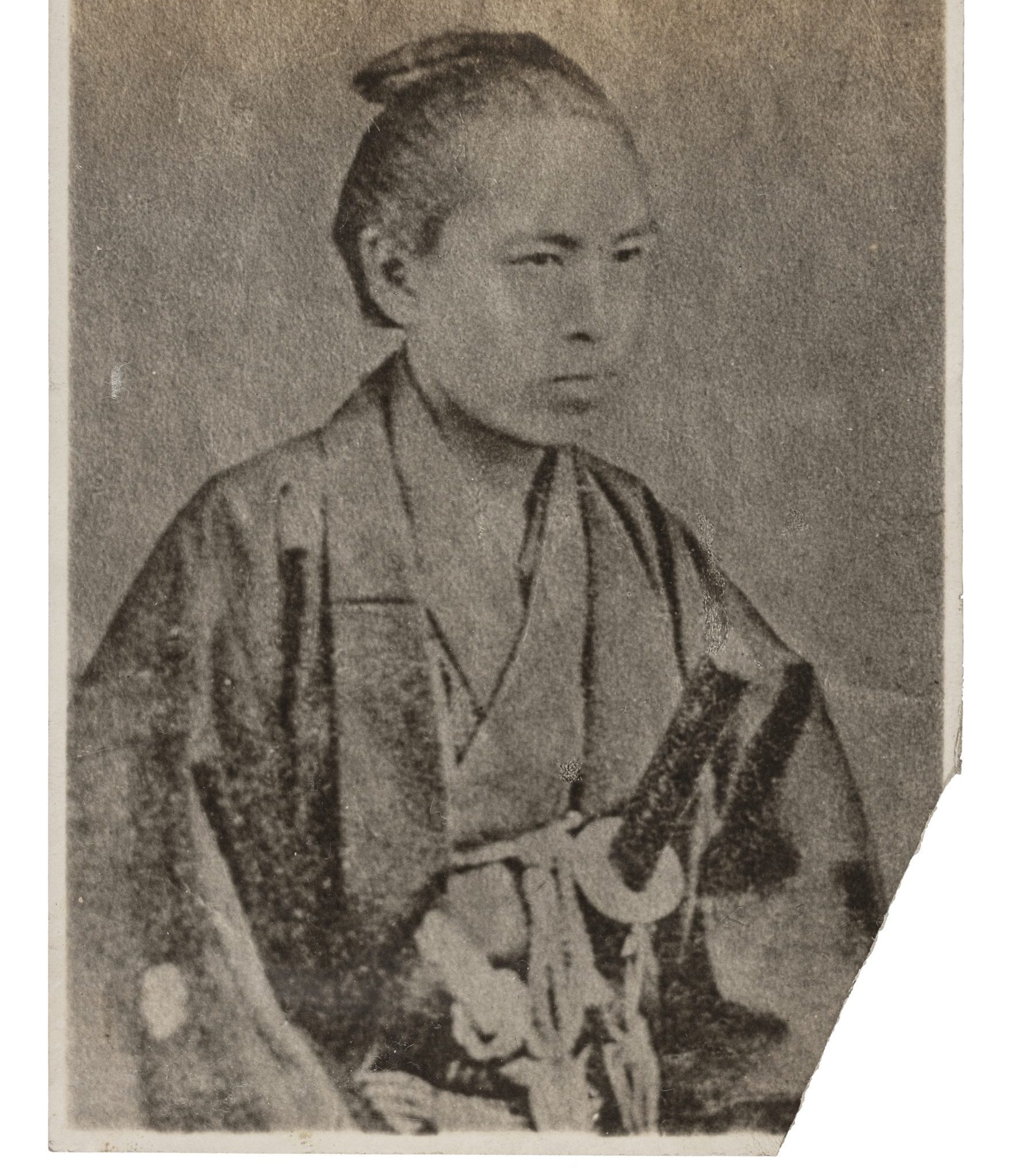

雲井龍雄肖像写真 所蔵 米沢市(上杉博物館)

米沢藩士中島惣右衛門の次男として米沢に生まれました。小さい頃から勉学に優れていた龍雄は、14歳から藩校「興譲館」に学びました。

22歳で米沢藩の江戸藩邸に出仕。そのかたわらで安井息軒の三計塾に入門し、さらに学びを深めていきました。その中で全国から集まった塾生と交友を広めると共に、時勢に目覚め、日本の将来を真剣に考えはじめます。

幕末の混乱期には米沢藩の命を受け帰藩。その後京都で活動します。その中で薩摩藩の横暴を目にした龍雄は、戊辰戦争中に薩摩藩を批判した漢詩「討薩檄」を作っています。

戊辰戦争終結後、龍雄は米沢藩の推薦を受け新政府の集議院に勤めますが、戊辰戦争中の言動などが仇となってしまい、ひと月足らずで集議院を追われてしまいます。

それでも自分の信念・理想を貫いた龍雄は、政府に不満を持つ人々を集め「帰順部曲点検所」を組織し、新政府に対抗しようとしますが、この行動が政府への陰謀とみなされ逮捕。27歳で刑死しています。

討薩檄(とうさつのげき)

龍雄が戊辰戦争の際、奥羽越列藩同盟の士気を鼓舞するために作った漢詩です。その内容は薩摩の一連の主張や行動を痛烈に批判するもので、龍雄の薩摩に対する強い憤りが伝わってきます。実際の戦闘で同盟は官軍に敗れますが、討薩檄は薩摩や長州の視点とはまた別の視点を訴えるものとして、現在まで伝わっています。米沢市の北村公園の一角には龍雄のレリーフがあり、その台座に討薩檄が刻まれています。