歴史

上杉家とまちなみ

米沢市はかつて、上杉家が統治する米沢藩の一部でした。

1598年(慶長3年)に上杉家が会津地方(会津120万石)を治めるようになると、米沢は上杉家家臣直江兼続公の知行地(武士が主君から与えられて支配・収益する土地のこと)となりました。

関ヶ原の戦いの際、毛利輝元率いる西軍が徳川家康率いる東軍に大敗を喫したことから、上杉家は家康に降伏することを余儀なくされ、結果として上杉景勝公とその家臣は米沢の地(米沢30万石)へ減封・移封されました。

現在に残る米沢の城下町の基礎を築いたのは、米沢藩初代藩主・上杉景勝の家老であった直江兼続です

現在では城のお堀やその周りに城下の名残を感じることができます。

米沢の偉人

上杉謙信公

上杉謙信公は日本の戦国時代を代表する武将です。上杉家の16代目にあたる人物で、1530年1月21日に越後国(現在の新潟県)の春日山城に生まれました。

武術に秀でていた上杉謙信は、数々の戦で功績を残し戦上手として知られる一方で、和歌や琵琶の演奏もたしなむ知勇兼備の武将として知られています。

米沢城本丸跡に建立された上杉神社には上杉謙信公が祭神として祀られています。

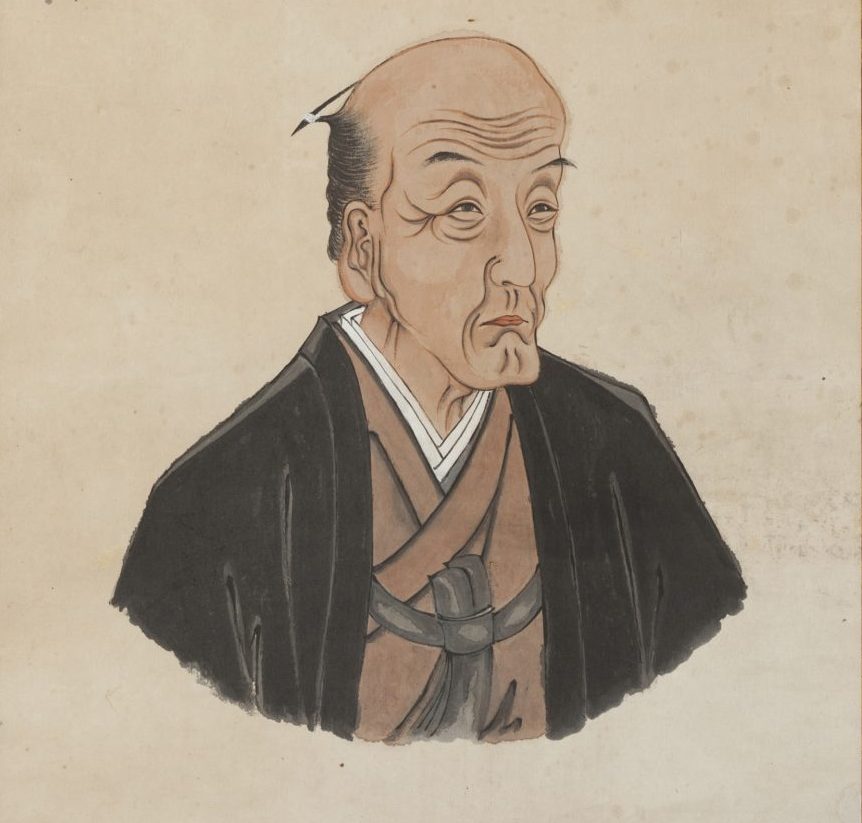

上杉謙信公 肖像画 所蔵 米沢市(上杉博物館)

上杉謙信公について

上杉神社について

上杉鷹山

上杉鷹山公は、米沢藩の復興をもたらした名君として知られています。

明和4年(1767年)に17歳の若さで、鷹山公は米沢藩の9代藩主となりました。当時、藩の財政状態は悪く、多額の借金を抱えており、人々は困窮していました。これらの問題を克服するために、鷹山公は家臣と領民の模範になるように、質素倹約に努めました。また、米沢藩の新しい産業(養蚕・絹織物、製塩、製紙等)を新興し、藩の財政改革にも力を注ぎました。

「なせば成る なさねば成らぬ何事も 成らぬは人のなさぬ成りけり」-上杉鷹山

鷹山公は、彼の遺した有名な言葉の通り、米沢藩の財政を改革するために尽力し、その過程で優れたリーダーシップを発揮しました。

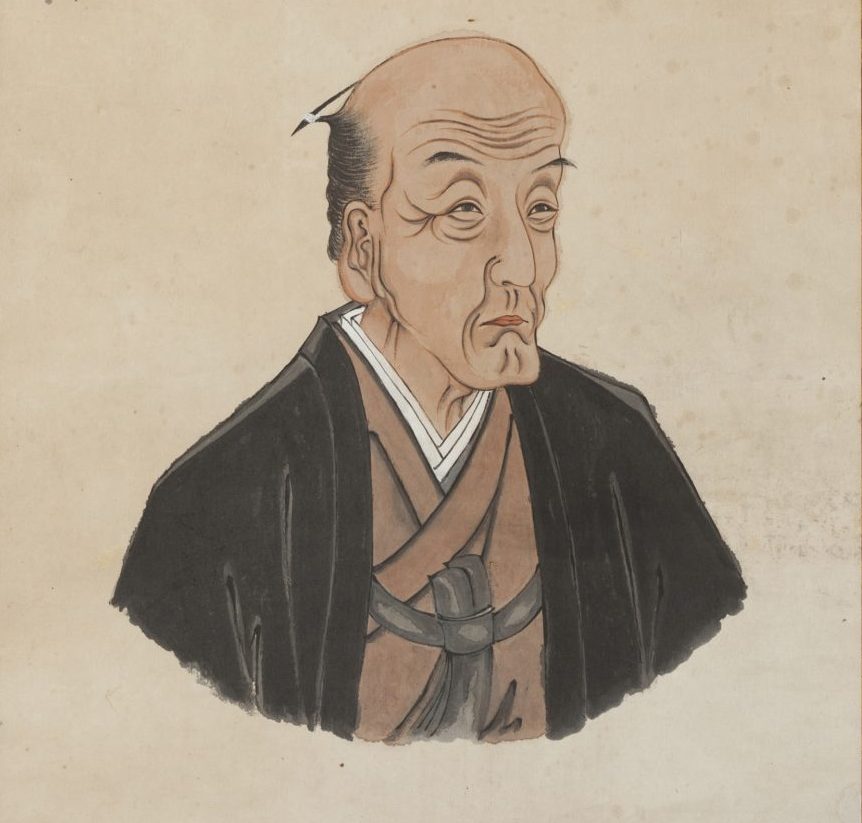

上杉鷹山公 肖像画 所蔵 米沢市(上杉博物館)

上杉鷹山公について

佐藤継信・佐藤忠信

佐藤継信・佐藤忠信兄弟は平安時代末期、源平合戦の頃に、源義経の忠臣として活躍した武将で、「源平盛衰記」では義経四天王に数えられています。

義経とともに各地で平家と戦い活躍しました。しかし継信は屋島の戦い(1185年)において義経をかばい戦死。忠信も義経を逃がすため、一人で源頼朝の軍勢に立ち向かい戦死しています。

兄弟は、八木橋の舘(米沢市花沢)に住む佐藤家に生まれ、この地にある泉の水を産湯に使ったとされる伝説があります。この泉は現在は佐氏泉公園(サシセン:「佐藤清水」を漢文調で呼んだ名前)として街区公園に位置づけられ、近くの子供たちの遊び場となっています。

雲井龍雄

米沢に生まれ幕末から維新期にかけて活躍した志士です。米沢藩士中島惣右衛門の次男として米沢に生まれました。小さい頃から勉学に優れていた龍雄は、14歳から藩校「興譲館」に学びました。22歳で米沢藩の江戸藩邸に出仕。幕末の混乱期には米沢藩の命を受け帰藩。その後京都で活動します。その中で薩摩藩の横暴を目にした龍雄は、戊辰戦争中に薩摩藩を批判した漢詩「討薩檄」を作っています。

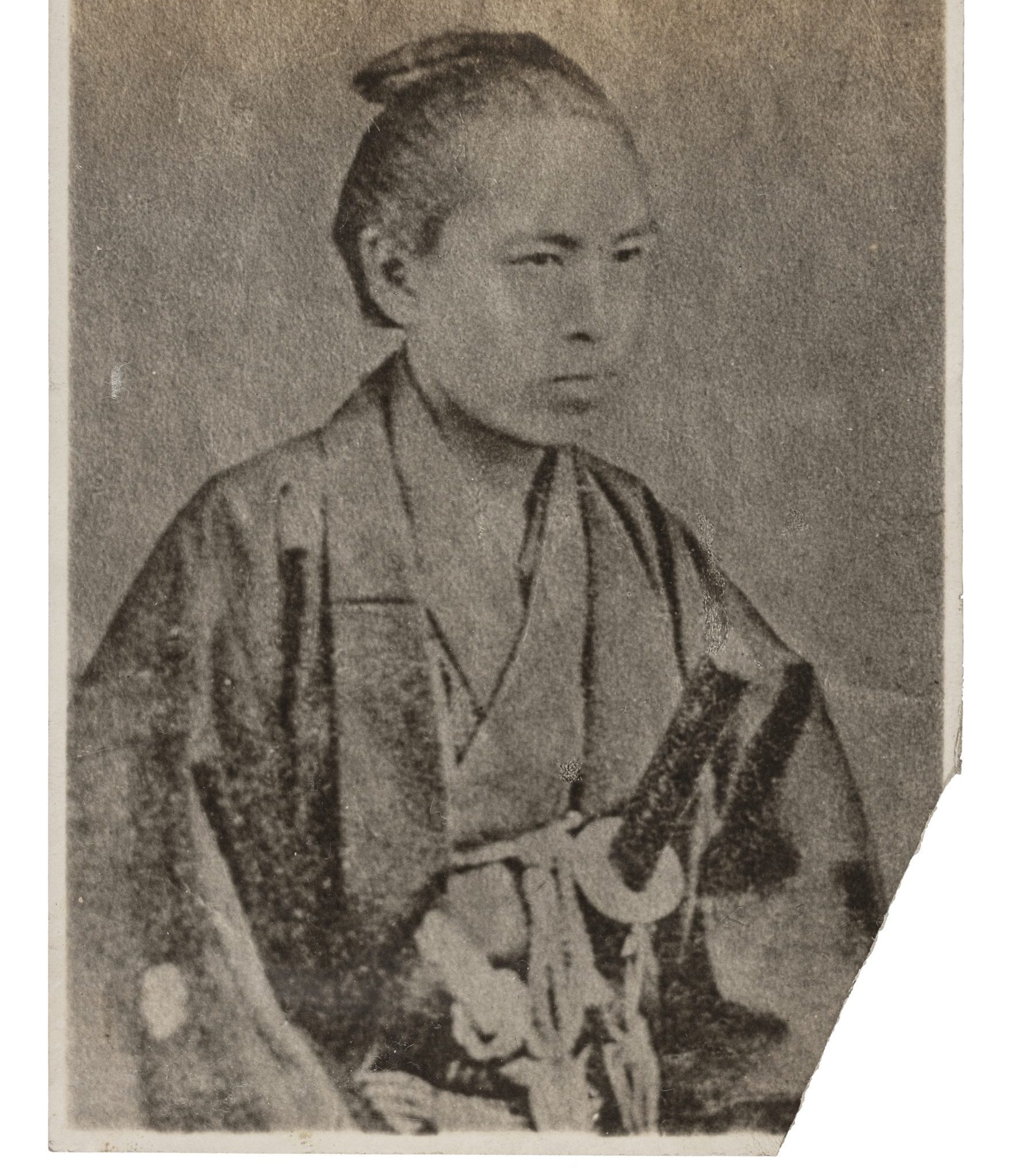

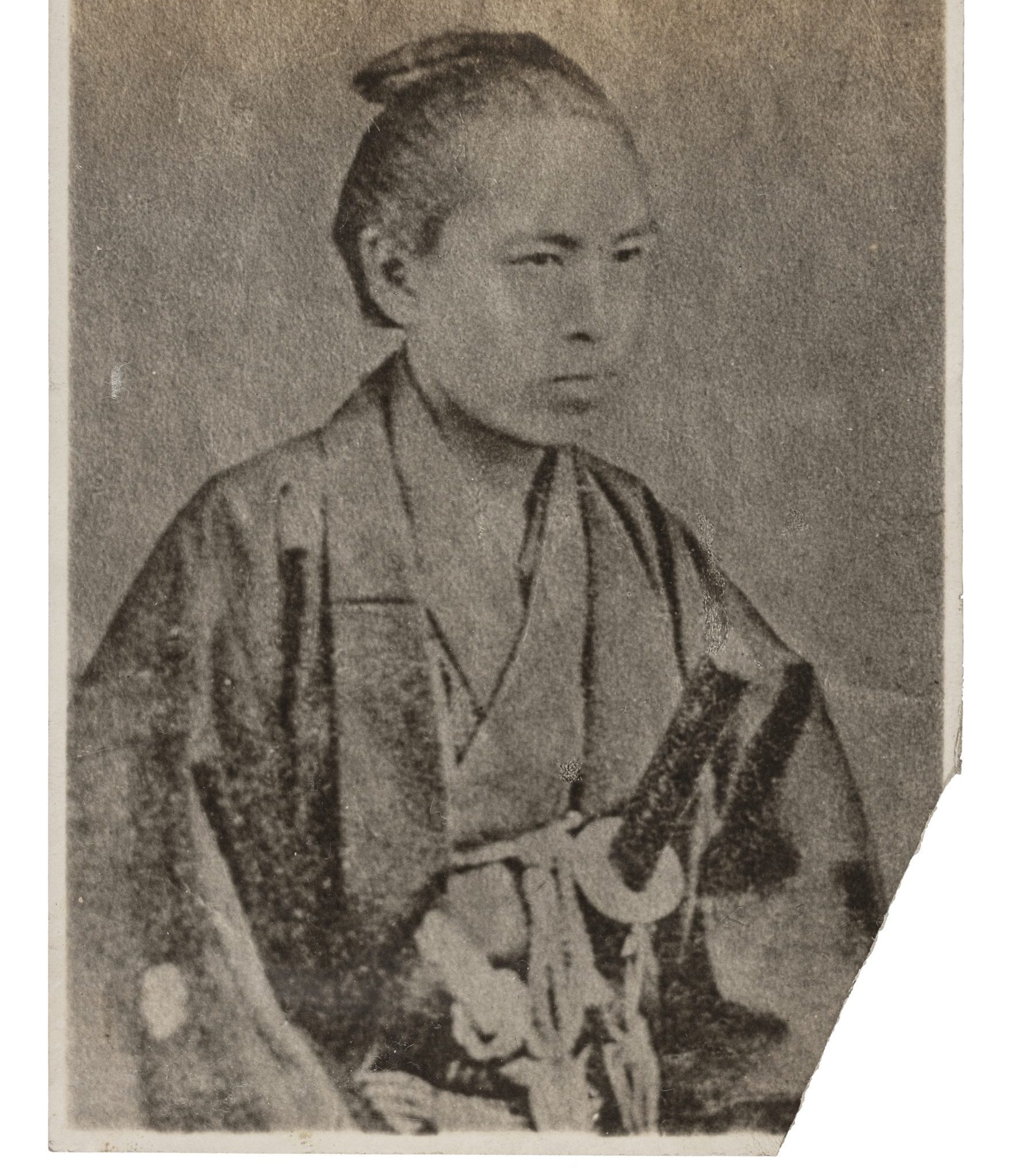

雲井龍雄 肖像写真 所蔵 米沢市(上杉博物館)

伊藤忠太

神社仏閣設計の第一人者として知られており、建築界で初めて文化勲章を受章した人物です。代表的な建物として、築地本願寺、平安神宮、靖国神社などがあります。また米沢市名誉市民第一号で、米沢有為会の生みの親でもあります。

東京帝国大学(現在の東京大学)を卒業して同大学大学院に進み、のちに工学博士・東京帝国大学名誉教授となりました。法隆寺が日本最古の寺院建築であることを学問的に示し、日本建築史を創始したことで知られています。

・上杉神社本殿

現在の社殿は、大正8年に起こった米沢大火で焼失した後、同12年に伊東忠太の設計により再建されたものです。

・上杉神社稽照殿

大火で焼失した上杉神社本殿の再建に合わせて建てられました。本殿と同じく伊東忠太の設計で、鉄筋コンクリートで建てられた重層切妻造りの宝物館です。国の登録文化財に指定されています。

伊藤忠太について